Do

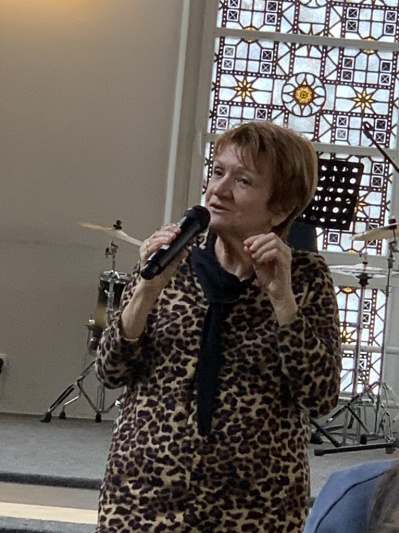

17AprZeitzeugin Hannelore Schneider

Leben während und nach der deutschen Teilung – Ein Zeitzeugengespräch mit Hannelore Schneider

Am 26.02.2025 bot sich der Q4 und in der Stunde zuvor ebenso der R10 durch die Zeitzeugin Hannelore Schneider ein interessanter Einblick in die Zeit der deutschen (und globalen) Ost-West-Spaltung. Sie erlebte den weitreichenden Konflikt sowohl aus der ost- als auch aus der westdeutschen Perspektive, was uns als Zuhörerinnen einen umfangreichen Einblick in die Stimmungslage innerhalb der jeweiligen deutschen Teilstaaten gab. Trotz der ernsten und bedrückenden Thematik vermittelte uns die ehemalige Lehrerin diesen spannenden Teil unserer Geschichte mit viel Freude und Humor, sodass alle Teilnehmenden voller Interesse ihren Worten folgten und viele interessante Fragen stellten. Auch wenn Frau Schneider die Erinnerungen noch heute stark berühren, brachte sie den Mut auf, ehrlich mit uns über ihre Vergangenheit zu sprechen. Die Zeitzeugin beschrieb umfassend die Unterdrückung und Verfolgung im Alltag der Einwohner der DDR durch den Staat und sein Instrument der Staatssicherheit und erzählte uns von ihrer mehr oder weniger freiwilligen Ausreise in den Westen. Sie berichtete eindrucksvoll sowohl von ihrem politischen Interesse als junge Frau und Studentin in Ost-Berlin als auch von ihrer zunehmenden Ablehnung des DDR-Regimes im Laufe ihres Erwachsenwerdens und -seins.

Frau Schneider arbeitete in der DDR als Lehrerin und half im Mai 1989 als Wahlbeobachterin einen Wahlbetrug aufzudecken, der die führende SED-Spitze betraf. Als sie gemeinsam mit ihrer Bürgerrechtsgruppe versuchte, den Betrug öffentlich zu machen, wurde sie der DDR verwiesen – ein Anliegen, dem nach einem Ausreiseantrag jahrelang nicht stattgegeben wurde. Jetzt blieben ihr nur wenige Tage, um ihre Angelegenheiten zu regeln, bis sie und ihre Familie ausreisen mussten. Natürlich gab es spätestens seit ihrem Antrag eine Stasi-Akte, in der ihre Qualifikationen als Lehrkraft kritisiert und angezweifelt wurden, was auch ihre folgende Karriere im Westen beeinflussen sollte. Der kommunistischen Diktatur missfielen zudem ihr katholischer Glaube und auch ihre fehlende SED-Mitgliedschaft, die die zuständigen Behörden zusätzlich zu ihrer geheimdienstlichen „Beobachtung“ und „Abstufung“ veranlassten.

Solche Erfahrungen und einschneidenden Erlebnisse hinterlassen starke Spuren. Noch heute, berichtet Hannelore Schneider, seien der Umzug und alle einhergehenden Umstände dieser Zeit sehr belastend für sie. Daher ist ihr Mut, über das Erlebte zu sprechen und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, sehr bewundernswert.

Eine der Fragen, die Hannelore Schneider gestellt wurden, betraf das direkte Erleben einer Diktatur und inwiefern diese in ihrem Alltag bemerkbar wurde. Sie antwortete, dass ihr der Unterschied zum Leben in der BRD erst nach ihrem Umzug in den Westen deutlich geworden sei. Es sei ihr zwar bewusst gewesen, welche Gefahren das DDR-System berge, sie habe bis dahin aber keine ständige Angst vor Inoffiziellen Mitarbeitern oder Überwachung innerhalb ihrer Reihen gehabt. Erst später, nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Wende, habe sie über die Medien im Rahmen der Aufarbeitung erfahren, dass persönliche Bekannte Teil des Überwachungsapparates gewesen seien. Ziel ihres Vortrags sei somit die Sensibilisierung der Jugend für das demokratische Verständnis.

Neben allen anderen mit der Ausweisung verbundenen Veränderungen sei für sie als Ostdeutsche das Rollenbild der Frau im Westen sehr schockierend gewesen. Im Osten sei die Frau weitgehend gleichberechtigt gewesen, im Westen sei es hingegen vor allem wichtig gewesen, eine gute Hausfrau und Mutter zu sein: ein gesellschaftlicher Unterschied, bedingt durch das Ende des Zweiten Weltkrieges. Hannelore Schneider stellt damit nicht nur ein Einzelschicksal, sondern die Erinnerung einer ganzen Generation dar. Die Ereignisse stehen als Mahnmal vor unserer Gesellschaft, das uns sowohl ein Verständnis von Miteinander und gegenseitiger Achtung als auch eine politisch-gesellschaftliche Sensibilität vermittelt.

Dieses gelungene Treffen war ein großer Erfolg und ebenso gewinnbringend in Anbetracht aktueller politischer Ereignisse. Die Wahlbeteiligung ist bei der letzten Bundestagswahl stark gestiegen. Ein ähnlich hohes politisches Interesse war auch zur Zeit der Wende, einer Hoffnungs- und Krisenzeit vor allem für viele Ostdeutsche, bemerkbar. Aber nicht nur in schwierigen politischen Phasen ist es wichtig, sein Recht auf eine freie Meinung und auf eine geheime Wahl wahrzunehmen. Nur auf diesem Weg kann eine gesunde Demokratie bestehen bleiben und können unsere Grundrechte gewahrt werden. Die Geschichte der deutschen Teilung führt uns auch heute noch die Bedeutung des Privilegs unseres Wahlrechts, des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Selbstbestimmung, schlicht unseres Lebens in einem freien, demokratischen Land vor Augen. Diese Freiheit zu schützen liegt in unser aller Verantwortung.

Eine Zeitzeugin in Person kennenzulernen und ihre Geschichte nicht bloß in Büchern oder Artikeln zu lesen, sondern sie persönlich aus erster Hand erzählt zu bekommen, bleibt uns Schülerinnen sicherlich besser als jeder Schultext im Gedächtnis und entfaltet somit eine dauerhaftere Wirkung.

Ellen Elsesser, Q4